Salzzufuhr in Deutschland: Ergebnisse der DEGS- und KiGGS-Studie

Eine zu hohe tägliche Salzzufuhr ist ein Risikofaktor für Bluthochdruck und damit auch für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Schlaganfall. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, täglich nicht mehr als 6 Gramm Salz zu sich zu nehmen.

Bundesweit repräsentative Daten aus einer vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft BMEL beim Robert Koch-Institut (RKI) in Auftrag gegebenen Auswertung der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) zeigen jedoch ein anderes Bild:

- In der Studie wurde die Natriumausscheidung bei knapp 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemessen und daraus die Aufnahme von Salz geschätzt.

- Die geschätzte tägliche Salzaufnahme lag demnach bei Frauen durchschnittlich bei 8,4 Gramm und bei Männern bei 10 Gramm. 50 Prozent der Männer und 38,5 Prozent der Frauen nahmen sogar täglich mehr als 10 Gramm Salz auf.

- Die Salzaufnahme der Erwachsenen in Deutschland liegt damit deutlich über den Empfehlungen der DGE.

Eine Abschätzung der Salzaufnahme (anhand der Natriumausscheidung) war unter anderem auch Bestandteil der zwischen 2014 und 2017 vom RKI durchgeführten zweiten Welle der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2).

- Die Ergebnisse zeigen, dass die Salzaufnahme mit steigendem Alter zunahm und dass Jungen im Alter von 3 bis 17 Jahren mit einer medianen Salzaufnahme von 7,1 Gramm am Tag mehr Salz verzehrten als gleichaltrige Mädchen, deren mediane Aufnahme bei 6,2 Gramm am Tag lag.

- Für Kinder wird von der DGE altersabhängig ein Orientierungswert von 3 Gramm bis 6 Gramm Speisesalz pro Tag angegeben.

- Die oben genannten Ergebnisse zeigen, dass auch bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland die Salzaufnahme über den Empfehlungen der DGE liegt.

Salzaufnahme

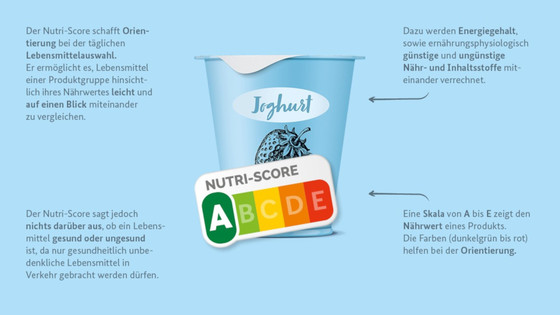

Der überwiegende Teil der Salzaufnahme kommt heutzutage aus verarbeiteten Lebensmitteln und Speisen. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich beispielsweise anhand der seit 13.12.2016 verpflichtenden Nährwertkennzeichnung auf vorverpackten Lebensmitteln über deren Salzgehalt informieren und eine entsprechende Auswahl treffen.

Hersteller und Gastronomie können ihrerseits dazu beitragen, die Salzaufnahme zu vermindern. Dabei stehen nicht nur besonders salzige Lebensmittel oder Speisen im Vordergrund, auch Lebensmittel mit relativ geringem Salzgehalt können zu einer hohen Aufnahme von Salz beitragen, wenn sie häufig und in großen Mengen verzehrt werden. So deuten die Daten der Nationalen Verzehrstudie (NVS II, 2005-2006) darauf hin, dass fast ein Viertel des täglich aufgenommenen Salzes (bzw. Natriums) bei Erwachsenen aus dem Grundnahrungsmittel Brot stammt, gefolgt von Fleischerzeugnissen (inklusive Wurstwaren) mit ca. einem Fünftel sowie Käse und Milchprodukten (ca. 10 Prozent). Bei Kindern und Jugendlichen trug Brot laut der „Ernährungsstudie als KiGGS-Modul II“ des RKI (EsKiMo II, 2015-2017) sogar zu fast einem Drittel zur Salzzufuhr bei. Eine moderate Senkung des Salzgehaltes in verarbeiteten Lebensmitteln und Mahlzeiten kann deshalb einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leisten.

Bereits im Juni 2011 hatten sich die Staaten der Europäischen Union für eine Senkung der Salzaufnahme in der Bevölkerung ausgesprochen. Das BMEL setzt sich mit der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten (NRI) dafür ein, dieses Ziel zu erreichen. Auch wird das BMEL weiterhin in regelmäßigen Abständen die Salzaufnahme in der Bevölkerung überprüfen lassen. Ein kontinuierliches Nationales Ernährungsmonitoring (nemo) wird derzeit am Max Rubner-Institut (MRI) aufgebaut.

Weitere Informationen

- Ergebnisse der DEGS-Studie (PDF, 130KB, Datei ist nicht barrierefrei)

- Nationale Verzehrsstudie II (MRI)

- KIGGS - Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland

- DEGS - Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland

- Jodversorgung in Deutschland: Ergebnisse des Jodmonitorings bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

- Wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. zur Salzzufuhr

- Abschlussbericht zum Monitoring der Jod-und Natriumversorgung bei Kindern und Jugendlichen