Forschende diskutieren, wie das Ehrenamt im ländlichen Raum attraktiv und schlagkräftig bleiben kann

Zweites Vernetzungstreffen der BULE-Fördermaßnahme

Das Ziel des zweiten Vernetzungstreffens der Fördermaßnahme "Ehrenamtliches Engagement in ländlichen Räumen" war es, Fortschritte und erste Zwischenergebnisse der geförderten Forschungsprojekte vorzustellen und den bei der Auftaktveranstaltung initiierten Austausch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterzuführen.

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich am 6. April 2022 zu ihrem zweiten Vernetzungstreffen zusammengefunden, das pandemiebedingt erneut in virtueller Form stattfand. Ausgerichtet und moderiert wurde die Konferenz vom Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung (KomLE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), das fachlich für die Umsetzung des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) zuständig ist.

Elf Forschungsprojekte untersuchen, wie bürgerschaftliches Engagement in ländlichen Regionen langfristig gestärkt werden kann

Elf Forschungsprojekte sind im Mai 2021 mit dem Ziel gestartet, aus wissenschaftlicher Sicht Wege aufzuzeigen, das Ehrenamt auf dem Land langfristig zu sichern. Dabei betrachten sie etwa Rahmenbedingungen, Strukturen und Organisationsformen sowie bedeutende Trends und Veränderungen ehrenamtlichen Engagements in ländlichen Räumen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Engagement von jungen Menschen auf dem Land und wie sie besser in ehrenamtliche Strukturen eingebunden werden können. Der fachliche Austausch zwischen den Forschenden der einzelnen Projekte ist ein wichtiger Bestandteil der Fördermaßnahme, um Synergien und gegenseitige Anregungen zu ermöglichen.

Fachlicher Austausch zu Strukturen des Engagements und der Gewinnung von Ehrenamtlichen

Nachdem die Projekte zunächst ihre Fortschritte, erste Zwischenergebnisse und derzeitigen Herausforderungen in Kurzpräsentationen vorgestellt hatten, wurden zwei unterschiedliche Fokusthemen in parallelen Fachsitzungen vertieft. Im Forum A diskutierten die Teilnehmenden über das Thema "Freies oder vereinsgebundenes Engagement im ländlichen Raum: Welchen strukturellen Rahmen braucht ehrenamtliches Engagement in ländlichen Räumen?" Ausgangspunkt der Fachdiskussion war ein Impulsvortrag von Anna Erhard, in dem sie die These aufstellte, dass sich das Engagement in ländlichen Räumen von einer eher unterhaltenden, erhaltenden Funktion zu einer eher unterstützenden, Hilfeleistung erbringenden Funktion entwickele. Die Wissenschaftlerin arbeitet im Projekt "Säulen des Engagements in ländlichen Räumen. Erfolgsbedingungen, Synergien und Handlungsempfehlungen für breites zivilgesellschaftliches Engagement" (SEL) der Universität Bamberg. Sie fragt im Projekt nach der zeitgemäßen Struktur sowie nach spezifischen Potenzialen unterschiedlicher Formen und Typen des Engagements.

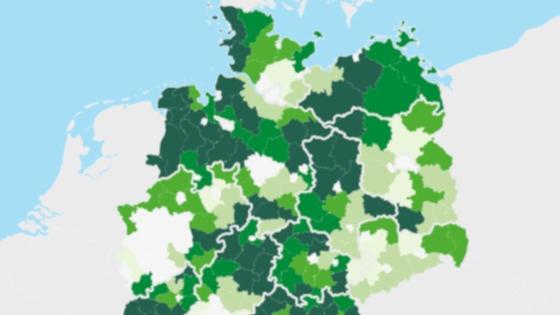

Anschließend wurde dieser Wandel der Ausrichtung im Engagement aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Bei stärker formalisiertem Engagement wird davon ausgegangen, dass es einem gebundenen Regelwerk verhaftet bleibt und fest, längerfristig und regelmäßig organisiert ist. Weniger stark formalisiertes Engagement zeichne sich durch mehr Flexibilität, Projektorientierung und weniger strikten Organisationen aus. Regionale Präferenzen für bestimmte Organisationsformen zeichnen sich in bisherigen Untersuchungen weniger im Ost-West-Vergleich ab als in regionalen Unterschieden, unter anderem auch aufgrund unterschiedlicher Finanzierungsgrundlagen.

Das Forum B widmete sich dem Thema "Ehrenamt auf dem Land für alle attraktiv: Wie lassen sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen für ländliches Engagement gewinnen?". Dr. Tobias Weidinger, Mitarbeiter im Projekt "EMILIE – Ehrenamtliches Engagement von und für Migrant:innen" der Universität Erlangen-Nürnberg, fasste eingangs in einem Impulsvortrag Zugangsbarrieren und Handlungsansätze für die Aktivierung engagementwilliger Neuzugewanderter zusammen. Engagement und Ehrenamt fungierten unter dieser überdurchschnittlich engagementbereiten Gruppe als "Scharniere der Teilhabe".

Mangelhafte Mobilitätsangebote, knappe zeitliche Ressourcen sowie die Bürokratie wurden in der anschließenden Diskussion von den Teilnehmenden dieses Fachforums als zielgruppenübergreifende Barrieren ehrenamtlichen Engagements identifiziert. Zum Abschluss wurden auch erste Handlungsempfehlungen entwickelt: Schlüssel für die Aktivierung von Ehrenamtlichen seien unter anderem eine adressatengerechte Kommunikationsstrategie, passgenauere Aktivitäten in den Vereinen sowie eine verbesserte Zusammenarbeit von Ehrenamt und hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeitenden.

Die bisherigen Erkenntnisse werden im weiteren Verlauf der elf Forschungsprojekte vertieft und konkretisiert und machen neugierig auf deren Fortgang.

Hintergrund

Die Forschungsbekanntmachung ist ein Baustein des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE), das die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Auftrag des BMEL umsetzt. Die rund 100 bei der BLE eingegangenen Projektvorschläge wurden in einem unabhängigen Gutachterverfahren bewertet. Das Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung in der BLE wird bei der Umsetzung durch den Projektträger des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt e.V. unterstützt. Die an den elf ausgewählten Projekten beteiligten Forschungseinrichtungen erhalten eine Förderung in Höhe von je maximal 300.000 Euro für einen Projektzeitraum von bis zu drei Jahren.