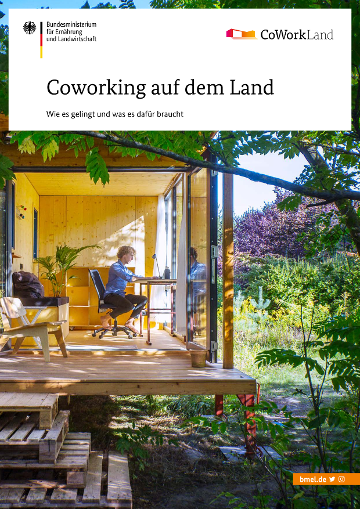

Coworking auf dem Land

Coworking Spaces im ländlichen Raum werden in ganz unterschiedlichen Regionen erfolgreich umgesetzt. Ein Leitfaden im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gibt Interessierten Tipps zum Aufbau und Betrieb von Coworking Spaces.

Coworking - das selbstständige Arbeiten an einem Ort, ohne zwangsläufig zusammenzuarbeiten - ist im Zuge der Digitalisierung längst zum Trend geworden. Doch während Coworking Spaces zunächst vor allem in Großstädten entstanden, entdecken auch immer mehr Menschen in ländlichen Regionen die Vorteile dieser neuen Arbeitsform.

Broschüre "Coworking auf dem Land – Wie es gelingt und was es dafür braucht"

Neue Arbeitsformen für ländliche Regionen sind nicht erst seit der Corona-Pandemie gefragt. Sogenannte Coworking Spaces haben hier Potenzial. Das sind Arbeitsorte, an denen unterschiedliche Menschen unabhängig voneinander und dennoch gemeinsam arbeiten können. In dem Leitfaden „Coworking auf dem Land - Wie es gelingt und was es dafür braucht“ finden Interessierte alles Wissenswerte, hilfreiche Praxisempfehlungen und Tipps zur Gründung und zum Betrieb einer modernen Bürogemeinschaft auf dem Land.

Finanzierung und rechtliche Rahmenbedingungen im Blick

Einen finanziell tragfähigen Coworking Space auf dem Land zu betreiben, ist keine leichte Aufgabe. Umsetzbar ist dies vor allem durch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Akteuren aus der Region. Verschiedene Förder- und Beratungsangebote, die in den Ländern unterschiedlich ausgestaltet sind, bieten Unterstützung. Sie finden sich u. a. im Maßnahmenprogramm LEADER, der Dorferneuerung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"(GAK), und den Angeboten der regionalen Wirtschaftsförderung vor Ort.

Durch die Kombination verschiedener Angebote zum Beispiel mit einem Dorfladen, einer Kita oder Übernachtungsmöglichkeit, können mehrere finanzielle Standbeine mit einem Coworking Space verbunden werden.

Rechtliche und organisatorische Hürden sollten vorab durchdacht werden. Das betrifft zum Beispiel Versicherungen, den Zugang zum Coworking Space, aber auch baurechtliche Regelungen und Datenschutzvorgaben.

Austausch und Vernetzung unerlässlich

Für den Erfolg eines Coworking Spaces ist der Aufbau einer Gemeinschaft unerlässlich. Es bedarf einer intensiven Vernetzungsarbeit, um eine zusammenhängende und stetige Nutzung des Angebots möglich zu machen und Menschen auch langfristig an den Coworking Space zu binden. Digitale Anwendungen, wie Buchungsapps, ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang zu Coworking Spaces. So wurde das Portal „LandRäume" entwickelt, über das auch Angebote für Coworking Spaces auf dem Land vermittelt werden: LandRäume – Dein Portal für Raumbuchung in Deutschland. Veranstaltungen und Netzwerktreffen machen das gemeinschaftliche Arbeiten erlebbar, begleitet durch eine regional angepasste Öffentlichkeitsarbeit. Dabei sollte aktiv der Mehrwert des Angebots vermittelt und die Vorteile des gemeinschaftlichen Arbeitens deutlich gemacht werden.

Coworking im Mehrfunktionshaus

Der "Coworking Oderbruch", haucht einem alten Schulgebäude und dem kleinen Ort Letschin in Brandenburg neues Leben ein. Der CoworkingSpace bietet flexible Arbeitsplätze und eine Übernachtungsmöglichkeit. Über die Fördermaßnahme "Regionalität und Mehrfunktionshäuser" förderte das BMEL das Projekt mit Mitteln aus dem bundesprogramm Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (BULEplus).

Pop Up Coworking mit CoWorkLand

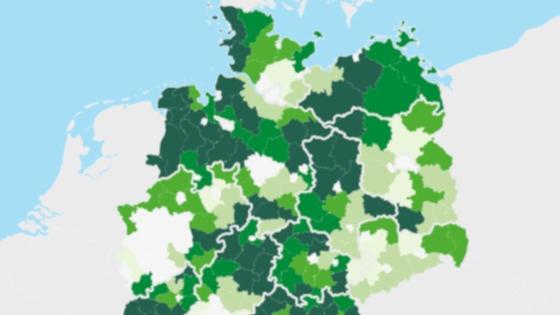

Die gemeinwohlorientierte Genossenschaft CoWorkLand berät Engagierte bei der Neugründung von Coworking Spaces und bietet mit einer digitalen Buchungsplattform Unterstützung in der Verwaltung für ländliche Coworking Spaces. Mit temporären "Pop Up Coworking Spaces" lotet CoWorkLand Potentiale für neue Angebote in ganz Deutschland aus.

Hintergrund

Ländliche Räume zu stärken und zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land beizutragen, gehört zu den Kernaufgaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Ziel ist die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen, in denen mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung lebt. Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (BULEplus) ist eines der Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen. Mit dem BULEplus unterstützt das BMEL Ideen, die dazu beitragen, auch in Zukunft auf dem Land gut leben und arbeiten zu können. Die Broschüre „Coworking auf dem Land“ ist einer der Bausteine des BULEplus, den das Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung (KomLE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Auftrag des BMEL umsetzt.