Ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft stärken: Prozess zur Erarbeitung der Bio-Strategie 2030

Der ökologische Landbau ist das Leitbild der Bundesregierung für eine nachhaltige Landbewirtschaftung. Deshalb ist es Ziel, bis 2030 30 Prozent ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland zu erreichen. Dazu müssen Hürden aus dem Weg geräumt werden, die der Erzeugung, der Verarbeitung, dem Handel und dem Verbrauch von Bio-Lebensmittel noch im Weg stehen. Darüber hinaus muss der Umstieg auf den Bio-Anbau erleichtert und zu einer stabilen Marktentwicklung beigetragen werden: mit gezielten Förderangeboten, die auf die Stärkung von Nachfrage und auch Angebot ausgerichtet sind. Um eine Grundlage für die dafür erforderlichen politischen Rahmenbedingungen zu setzen, hat das BMEL am 16. November 2023 die Bio-Strategie 2030 - Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030 vorgestellt.

Der ökologische Landbau ist eine besonders ressourcenschonende, umweltverträgliche und nachhaltige Wirtschaftsform, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und der Biodiversität leistet. Im Rahmen des systemorientierten Ansatzes der ökologischen Landbewirtschaftung werden pro Flächeneinheit in der Regel geringere Treibhausgasmengen (CO2-Äquivalent je Hektar) als bei der konventionellen Produktion emittiert. Durch den Verzicht auf Mineraldünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel wird im ökologischen Landbau weniger fossile Energie benötigt und damit eine stärkere Unabhängigkeit erreicht. Ferner hat der Ökolandbau ein erhebliches Potenzial, zum Humusaufbau und –erhalt beizutragen. In der Tierhaltung setzt er Standards, die den Fokus auf das Tierwohl legen. Zudem wirkt sich der ökologische Landbau positiv auf die Biodiversität aus. Mehr dazu in der Studie des Thünen-Instituts.

Was war das Ziel des Strategieprozesses?

Das Ziel des Prozesses war es, eine Strategie zu erarbeiten, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette – also von der Betriebsmittelbereitstellung über die Erzeugung und Verarbeitung bis hin zum Handel und Konsum – die geeigneten Rahmenbedingungen schafft und bestehende Hürden beseitigt, um 30 Prozent ökologisch bewirtschaftete Fläche bis 2030 zu erreichen.

Wie hat das BMEL den Strategieprozess gestaltet?

Der Strategieprozess wurde federführend vom BMEL gestaltet. Unterstützt wurde es durch das Thünen-Institut für Ökologischen Landbau sowie durch die BLE.

Der BMEL Begleitausschuss Bio-Strategie 2030, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, der Wirtschaftsverbände sowie der Beratung und Verarbeitung, stand dem BMEL im Strategieprozess beratend zur Seite. So hat er im Auftrag des BMEL am 4. Juli 2022 ein „Strategiepapier zur Erreichung von 30 Prozent Bio für eine resiliente Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland“ vorgelegt.

Um die für eine zügige Entwicklung der Strategie notwendigen Schritte unter Beteiligung der verschiedenen Akteure vollziehen zu können, gab es einen parallel laufenden Prozess mit verschiedenen Aktionsbereichen:

Aktionsbereich: "Überprüfung Handlungsfelder und Maßnahmen der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau – erste Ableitungen"

Zwar haben die Maßnahmen der Zukunftsstrategie in den letzten Jahren ihrerseits zu Veränderungen in der Branchenstruktur geführt, aber die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unterscheiden sich deutlich von Bedingungen im Entstehungszeitraum der Strategie.

Somit galt es zu überprüfen, ob die fünf Handlungsfelder und die damit einhergehenden 24 Maßnahmen der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau, die im Jahre 2017 abgeleitet wurden, weiterhin von maßgeblicher Relevanz für die Branchenentwicklung sind. Damit schlossen sich die Fragen an, ob Korrekturen in der Schwerpunktsetzung erforderlich sind, ob Lücken bei der Umsetzung der Maßnahmen bestanden und ob in den jeweiligen Handlungsfeldern neue Maßnahmen von Nöten waren.

In diese Auswertung flossen neben wissenschaftlichen Analysen u.a. die Ergebnisse aus der Zwischenbilanzkonferenz 2019 ein, in deren Rahmen rund 150 Expertinnen und Experten den Umsetzungsstand der Maßnahmen der Zukunftsstrategie beurteilt und Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung sowie das Nachjustieren von Maßnahmen diskutiert haben. Außerdem sind Erkenntnisse aus Einzelgesprächen mit Experten sowie aus Gesprächen im Rahmen von Expertenkreisen, sog. Kompetenzteams, eingeflossen. Mehr Informationen zu den Kompetenzteams finden Sie weiter unten in diesem Artikel.

Aktionsbereich: "Überprüfung Handlungsfelder und Maßnahmen für eine nationale Strategie"

Mit Blick auf eine "Bio-Strategie 2030 – Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030" wurde ferner untersucht, ob neben der Anpassung des Maßnahmenkatalogs der bisherigen Handlungsfelder auch neue, ressortübergreifende Handlungsfelder berücksichtigt werden sollten.

Dazu wurden u.a. der EU-Öko-Aktionsplan, sowie die Aktionspläne der Mitgliedsstaaten und der Länder analysiert. Auch wurden Anregungen aus dem Ressortkreis frühzeitig aufgenommen.

Aktionsbereich: "Ressortübergreifende Vernetzung"

Damit eine "Bio-Strategie 2030 – Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030" erarbeitet werden konnte, musste auch im Ressortkreis sondiert werden, welche Maßnahmen maßgeblich zur Ausweitung des ökologischen Landbaus bis 2030 beitragen können. Vor dem Hintergrund hat BMEL eine interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) auf Ebene der Referatsleiter unter eigener Federführung eingerichtet.

Die IMAG tagte erstmals am 8. Juli 2022. Vertreten waren BMWK, BMJ, BMAS, BMG, BMUV, BMBF, BMWSB, die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung und das Bundeskanzleramt. Weitere Gespräche folgten.

Aktionsbereich: "Partizipative Beteiligung"

Die enge Einbindung aller relevanter Stakeholder in den Strategieprozess sowie die Herstellung größtmöglicher Transparenz des Prozesses selbst sind ein Anliegen des BMEL. Deshalb fanden regelmäßig Gespräche zum Strategieprozess sowohl mit der Wirtschaft, den Ländern und der Wissenschaft als auch im parlamentarischen Raum statt.

Darüber hinaus wurde auf dieser Plattform kontinuierlich über den aktuellen Diskussionsstand berichtet und die Möglichkeit der Partizipation geboten.

So wurde für die BIOFACH im Februar 2023 ein Diskussionsforum konzipiert, im Rahmen dessen mit interessierten Kreisen Zwischenergebnisse und ein erster Entwurf einer "Bio-Strategie 2030 – Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030" reflektiert und beraten werden konnte. Eine zweite Diskussionsrunde fand auf der BMEL-Nachhaltigkeitskonferenz im Mai 2023 statt.

Wie haben Kompetenzteams unterstützt?

In verschiedenen Kompetenzteams haben jeweils rund 30 Expertinnen und Experten aus der Bio-Branche, der Wissenschaft, den Ländern, den Ressorts, dem BMEL, der BLE sowie dem Thünen-Institut zu ausgewählten Themenschwerpunkten beraten. Das Ziel der Teams war die Erarbeitung von konkreten Maßnahmenvorschlägen, wie die Stärkung des Bio-Anteils in der Außer-Haus-Verpflegung, der Auf- und Ausbau der Bio-Wertschöpfungsketten, die Stärkung der Öko-Forschung sowie eine Implementierung von Lerninhalten des ökologischen Landbaus in der beruflichen Bildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden können. Diese Vorschläge haben bei der Erarbeitung der "Bio-Strategie 2030 – Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030" Berücksichtigung gefunden.

Kompetenzteam "Außer-Haus-Verpflegung"

Ein Kompetenzteam befasste sich mit Fragestellungen rund um die Stärkung des Bio-Anteils in der Außer-Haus-Verpflegung. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 22.11.2022 diskutierten dazu in einer vierstündigen virtuellen Sitzung 30 Teilnehmende.

Das Team beriet in Kleingruppen folgende Fragen:

- Welches sind die dringendsten Herausforderungen zur Stärkung des Bio-Anteils in der Außer-Haus-Verpflegung?

- Welche Handlungsfelder und Maßnahmen für eine künftige Strategie lassen sich daraus ableiten?

- Welche Akteure sind weiter einzubinden?

Im Rahmen dessen wurden Themen zu den Handlungsfeldern Datenerhebung zum Markt, Gästekommunikation, Vernetzung und Ausbau von Synergien, Weiterbildung und Beratung, Erzeugung und Beschaffung, Kennzeichnung, Kontrolle und Zertifizierung, Verpflegungssysteme und Ernährung sowie Vergabe/Ausschreibung genannt.

Im Nachgang der Sitzung erarbeiteten Kleingruppen zu den Handlungsfeldern Vergabe/Ausschreibung (mit den untergeordneten Themen Kennzeichnung, Kontrolle, Zertifizierung, Datenerhebung zum Markt), Weiterbildung und Beratung (mit dem untergeordnetem Thema Gästekommunikation) und Erzeugung und Beschaffung (mit dem untergeordnetem Thema Vernetzung und Ausbau von Synergien) konkrete Maßnahmen.

Die Ergebnisse dieser vertieften Prüfung wurden in der Sitzung am 10.01.2023 allen Teilnehmenden vorgestellt und diskutiert.

Kompetenzteam "Bio-Wertschöpfungskette"

Ein weiteres Kompetenzteam nahm Fragestellungen rund um die Stärkung der Bio-Wertschöpfungsketten in den Blick. Hier fand die Auftaktveranstaltung am 24.11.2022 ebenfalls in einer vierstündigen virtuellen Sitzung mit 26 Teilnehmenden statt.

Das Team beriet in Kleingruppen – analog zum Kompetenzteam „Außer-Haus-Verpflegung - unter folgenden Leitfragen:

- Welches sind die dringendsten Herausforderungen beim Aus- und Aufbau von Bio-Wertschöpfungsketten?

- Welche Handlungsfelder und Maßnahmen für eine künftige Strategie lassen sich daraus ableiten?

- Welche Akteure sind weiter einzubinden?

So waren Aspekte zu den Handlungsfeldern Marktdatenübersicht, Information zum Mehrwert von "Bio" / Kommunikationsstrategie für den ökologischen Landbau, Vernetzung der Wertschöpfungsketten-Akteure, Bildung und Beratung, Verarbeitung und Handwerk sowie die Förderung Gegenstand der Diskussion.

Auch hier wurden im Nachgang der Sitzung in Kleingruppen zu den Handlungsfeldern Verarbeitung und Handwerk (mit dem untergeordnetem Thema Marktdatenübersicht) und Vernetzung der Wertschöpfungsketten-Akteure (mit dem untergeordnetem Thema Information zum Mehrwert von "Bio" / Kommunikationsstrategie für den ökologischen Landbau) konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet.

In der Sitzung am 17.01.2023 wurden diese Ergebnisse dem gesamten Team vorgestellt und beraten.

Kompetenzteam "Forschung"

Als Vorveranstaltung zur 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick, Schweiz, fand am 07.03.2023 ein Workshop zum Thema "Für 25 % Ökolandbau und mehr – welche Forschung brauchen wir?" statt.

Mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Praxis, Beratung und Verwaltung wurde diskutiert, wie die Forschung und die Forschungsstrukturen perspektiv gestaltet werden sollten, um die Ausdehnung des ökologischen Landbaus flankieren zu können. Da dieser Kreis offen war, bekam die Bezeichnung "Kompetenzteam" eine andere Bedeutung.

Weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.

Was wurde im Rahmen des BIOFACH-Plenums "Weiterentwicklung der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau" diskutiert?

Vor rund 150 Teilnehmenden im Saal und weiteren Interessierten im BIOFACH-Live-Stream wurden die ersten Meilensteine auf dem Weg zu einer "Bio-Strategie 2030 – Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030" im Februar auf der Biofach vorgestellt und diskutiert. Frau Staatssekretärin Bender hat mit der Erläuterung der politischen Leitlinien des BMEL zum 30 Prozent Öko-Flächenziel in das Forum eingeführt. Dr. Karl Kempkens, Leiter des Referats Ökologische Lebensmittelwirtschaft im BMEL, hat den Stand der Strategieentwicklung hat die Maßnahmenvorschläge dieses Kompetenzteams ausgeführt und Isabella Krause, Naturamus GmbH, und Mitglied des Kompetenzteams "Bio in der Außer-Haus-Verpflegung" hat die Maßnahmenvorschläge dieses Kompetenzteams ausgeführt und Isabella Krause, Naturamus GmbH, und Mitglied des Kompetenzteams "Auf- und Ausbau von Bio-Wertschöpfungsketten" die Vorschläge des Kompetenzteams Wertschöpfungsketten. Im Anschluss daran hatten die Anwesenden die Gelegenheit, die Maßnahmen zu erörtern und weitere Vorschläge in den Prozess einzubringen.

Wie wurden die Maßnahmen zur Forschung mit der Branche ausgearbeitet?

Mit rund 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Akteuren aus Praxis, Verwaltung und Beratung wurde im Rahmen der Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau (WITA) im März 2023 diskutiert, welche Forschungsthemen relevant sind und wie die Forschung sowie die Forschungsstrukturen perspektiv gestaltet werden sollten, um die Ausdehnung des ökologischen Landbaus zu unterstützen. Dr. Karl Kempkens, Leiter des Referats Ökologische Lebensmittelwirtschaft im BMEL, hat den Stand der Strategieentwicklung vorgestellt. Dr. Christopher Brock, Verbund Ökologische Praxisforschung (VÖP), hat mit einem Impuls zur Praxisforschung in den Workshop eingeführt und Stefan Lange, Forschungskoordinator am Thünen-Institut, mit einem Kurzvortag zu den gegenwärtigen Forschungsstrukturen. Anschließend wurde in Kleingruppen Vorschläge zu verschiedenen Themenfeldern erarbeitet.

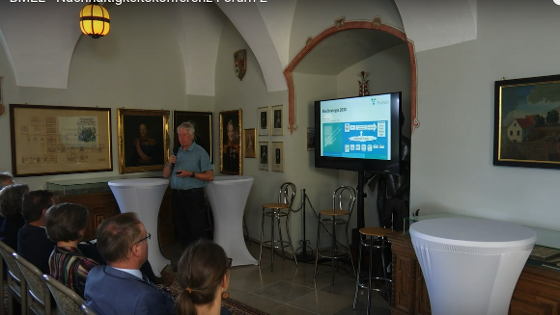

Was wurde auf der BMEL-Nachhaltigkeitskonferenz diskutiert?

Im Haus der Bauern auf Schloss Kirchberg an der Jagst wurden anlässlich der BMEL Nachhaltigkeitskonferenz im Rahmen eines Fachforums sechs mögliche Handlungsfelder und dreißig Maßnahmenentwürfe für eine Bio-Strategie 2030 des BMEL durch Herrn Prof. Gerold Rahmann, Leiter des Thünen-Instituts Ökologischer Landbau, vorgestellt. Im Anschluss wurden diese mit Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, Anja Hradetzky, Bio-Landwirtin aus Brandenburg, Prof. Carola Strassner, Leiterin des Fachbereichs Oecotrophologie-Facility Management, Fachhochschule Münster, Tina Andres, Vorsitzende des Vorstandes Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. und Walter Dübner, Leiter der Unterabteilung für Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Pflanzliche Erzeugung, Gartenbau im BMEL diskutiert. Auch das Publikum hat die Einladung zum regen Austausch sehr genutzt.

Wann wurde die Bio-Strategie 2030 vorgestellt und wie geht es weiter?

Am 16. November 2023 wurde die Bio-Strategie 2030 - Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die möglichst zügige und effiziente Umsetzung der 30 Maßnahmen ist Ziel des BMEL und bis Ende 2024 konnte bereits Vieles davon auf den Weg gebracht werden.