"Unsere Kennzeichnung ist der Ausgangspunkt für den zukunftsfesten Umbau der Tierhaltung"

Interview von Bundesminister Cem Özdemir mit "Geflügelnews"

Frage: Am 28. März 2023 veröffentlichte das Bundeslandwirtschaftsministerium die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie, wonach davon auszugehen ist, dass Hühnerembryonen bis einschließlich 12. Bebrütungstag keine Schmerzen empfinden können. In diesem Zusammenhang wurde eine Änderung des Tierschutzgesetzes angekündigt. Welche Konsequenzen hat das nun konkret für die Geflügelhalter? Können diese jetzt sicher damit rechnen, dass die bestehende Regelung rechtzeitig vor dem 1. Januar 2024 geändert wird und gibt es einen Zeitrahmen für das weitere Prozedere?

Cem Özdemir: Ich will Planungs- und Rechtssicherheit für die Brütereien, damit sie zur Verfügung stehende Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei anwenden können. Das Problem ist, dass diese Verfahren nicht innerhalb der bislang vorgesehenen gesetzlichen Frist – also vor dem 7. Bebrütungstag – angewendet werden können. Die neue wissenschaftliche Studie kommt aber klar zu dem Ergebnis, dass das Schmerzempfinden bei Hühnerembryonen nicht vor dem 13. Bebrütungstag einsetzt – und damit deutlich später als bislang angenommen. Diese Erkenntnisse setzen wir nun auch gesetzlich um und passen das Tierschutzgesetz an: Nach dem Kabinettsbeschluss Anfang Mai ist die Gesetzesänderung nun im parlamentarischen Verfahren und die Fraktionen sind gefordert. Ich gehe davon aus, dass die Änderung des Tierschutzgesetzes zeitnah verabschiedet wird und damit rechtzeitig in Kraft tritt.

Frage: Könnten Sie die Anpassungen für uns konkretisieren?

Cem Özdemir: Mir ist wichtig, dass wir faktenbasiert Politik machen – mit unserer Studie haben wir da nun Klarheit. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage mehr, um das Tierschutzgesetz in seiner jetzigen Form zu belassen, wonach ab Anfang 2024 eine Geschlechtsbestimmung im Ei vor dem 7. Bebrütungstag stattfinden muss. Wir ändern deshalb den Stichtag, damit alle Verfahren bis zum einschließlich 12. Bebrütungstag genutzt werden können. Gleichzeitig werden wir auch unser Engagement für die Stärkung von Zweinutzungsrassen fortsetzen, um Alternativen zur Geschlechtsbestimmung im Ei zu schaffen.

Frage: In diesem Zusammenhang eine Frage zur Aufzucht von Bruderhähnen: Inwiefern planen Sie, bei der bevorstehenden Änderung des Tierschutzgesetzes auch Standards für die Aufzucht der Bruderhähne einzuführen? Nach unserer Kenntnis existieren solche Standards derzeit nicht und die bisherige Aufzuchtdauer von meist unter 70 Tagen erscheint uns wesentlich zu kurz. Wie ist hier der Standpunkt Ihres Hauses?

Cem Özdemir: Das Ziel der Ampel-Koalition ist es, den Tierschutz umfassend und nachhaltig für alle Tiere zu verbessern. Im Koalitionsvertrag haben wir festgehalten, dort Lücken im Tierschutzrecht zu schließen, wo es noch keine spezifischen Tierschutzanforderungen an die landwirtschaftliche Haltung von Tieren gibt. Darum werden wir auch Mindestanforderungen in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ergänzen, die auf die Haltung von Bruderhähnen abzielen. Das wird natürlich mit Übergangsfristen verbunden sein, damit sich die Betriebe darauf einstellen können. Im Moment erarbeitet mein Ministerium einen Entwurf, dem ich jetzt hier nicht vorgreifen will. Grundlage hierfür sind Eckpunkte, die wir Ende 2022 sehr frühzeitig in eine Länder- und Verbändeanhörung gegeben hatten. Der nächste Schritt ist die Einleitung des formalen Rechtsetzungsverfahrens, bei dem sich dann natürlich auch die Verbände erneut einbringen können.

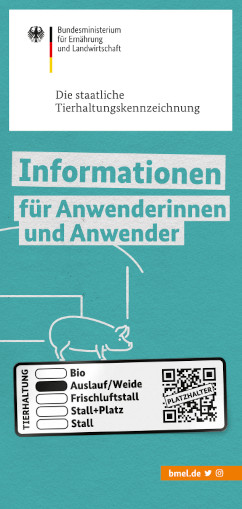

Frage: Aktuell befindet sich das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz mit seinem 5-stufigen Auslobungskonzept im parlamentarischen Verfahren. Doch es verunsichert die Branche und verwirrt den Verbraucher. Denn am Markt sind bereits verschiedene andere Systeme etabliert. Dazu zählt beispielsweise das KAT-Zeichen, das die verschiedenen Haltungsformen mit 0 bis 3 auslobt und in den EU-Vermarktungsnormen verankert ist. Ein anderes Beispiel ist das 4-stufige System der Initiative Tierwohl. Warum jetzt fünf Stufen? Worin begründet sich der Ansatz des 5-Stufen-Konzeptes?

Cem Özdemir: Wir sollten die Menschen nicht für dumm halten. Alle Umfragen bestätigen, dass sie sich eine bessere Tierhaltung wünschen. Mein Ansatz ist es, den Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei zu helfen, eine informierte Kaufentscheidung – gerne für mehr Tierschutz – zu treffen. Dafür braucht es die verpflichtende, staatliche Kennzeichnung auf Fleischprodukte, egal ob im Supermarkt, beim Metzger oder im Restaurant. Wir beginnen bei der Mast der Schweine, werden das aber zügig auf weitere Lebensphasen, Tierarten und Verarbeitungs- und Vertriebswege ausweiten. Die Initiative Tierwohl hat da wichtige Pionierarbeit geleistet, aber sie ist halt nur freiwillig. Unsere Kennzeichnung ist der Ausgangspunkt für den zukunftsfesten Umbau der Tierhaltung. Das Zielbild dahinter: mehr Tier- und Verbraucherschutz sowie echte Perspektiven für die Betriebe. Als Staat werden wir die Betriebe, die sich für höhere Haltungsformen entscheiden, bei den Investitionskosten und den laufenden Mehrkosten unterstützen. Übrigens: Das ist schon jetzt mehr, als jede Regierung vorher in einer Legislatur zur Verfügung gestellt hat.

Frage: Kritische Stimmen bemängeln, dass es eine eigene Haltungsform für die ökologische Produktion gibt und dadurch Standards im konventionellen Bereich mit z.B. hohen Tierschutzvorgaben diskreditiert würden. Was erwidern Sie darauf?

Cem Özdemir: Wie bereits erläutert, sieht unser Konzept keine aufeinander aufbauenden Tierwohlstufen vor, sondern kennzeichnet wertfrei verschiedene Haltungsformen. Eine Diskreditierung konventioneller Betriebe ist damit nicht gegeben. Darüber hinaus ist die ökologische Tierhaltung inzwischen eine etablierte Haltungsform. Sie verbindet verschiedene positiv wirkende Aspekte miteinander: Neben Vorgaben zum Tierschutz gibt es etwa strenge Vorschriften für Futter und den Einsatz von Medikamenten wie beispielsweise Antibiotika. Eine ökologische Tierhaltung trägt unter anderem auch dazu bei, Arten zu erhalten und die Artenvielfalt zu unterstützen. Übrigens hat auch die EU-weit verpflichtende Eierkennzeichnung eine eigene Bio-Kategorie.

Frage: Befürchten Sie nicht, dass künftig Produkte aus dem Ausland zu uns kommen werden, wenn wir hier die Standards erhöhen?

Cem Özdemir: Zur Einführung unserer Tierhaltungskennzeichnung gehört für mich zwingend auch die umfassende Ausweitung der Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln dazu. Wir haben nun eine Verordnung auf den Weg gebracht, die vorschreibt, dass die Herkunft bei frischem, gekühltem und gefrorenem Fleisch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel auch auf nicht vorverpacktes Fleisch gekennzeichnet wird. Das ist dabei nur ein erster Schritt. Leider hat die EU-Kommission entgegen ihrer Ankündigung noch immer keinen Vorschlag für eine EU-weite, umfassende Herkunftskennzeichnung vorgelegt. Deshalb prüft mein Haus nun, wie weit wir da national gehen können, und wird dann eine Regelung erarbeiten. Unsere Landwirtinnen und Landwirte brauchen faire Bedingungen, um am Markt bestehen zu können. "Made in Germany" steht für mich für ein hohes Maß an Tierschutz und den Schutz unserer natürlichen Ressourcen. Umfragen zeigen, dass dies auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig ist und sie auch bereit wären, dafür mehr Geld auszugeben.

Frage: Die Geflügelbranche hat besorgt auf die Pläne aus ihrem Haus bezüglich der Putenmast reagiert. Was sagen Sie dazu?

Cem Özdemir: Ich weiß, dass die Situation für die Geflügelbranche – auch wegen steigender Futtermittel- und Energiepreise – nicht einfach ist. Da haben wir übrigens letztes Jahr schnell und unkompliziert geholfen, um die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine abzufedern. Was die Putenmast betrifft: Mir war es sehr wichtig, dass wir frühestmöglich mit der Branche in den Dialog kommen. Deshalb hat mein Ministerium entgegen aller üblichen Abläufe sehr früh erste Eckpunkte an die Beteiligten verschickt, noch vor dem eigentlichen Rechtsetzungsverfahren, um eine ehrliche Diskussionsgrundlage zu haben. Die eingegangenen Stellungnahmen werden angemessen in den eigentlichen Verordnungsentwurf zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung einfließen.

Aus tierschutzrechtlicher Sicht besteht Handlungsbedarf, da gibt es bislang keinerlei Vorgaben gibt. Das führt in der Putenmast immer wieder zu gesundheitlichen Problemen und Verhaltensstörungen wie Federpicken oder Kannibalismus. Das ist für die betroffenen Tiere mit Schmerzen und Leiden verbunden. Auch werden routinemäßig Schnäbel kupiert, obwohl das eigentlich grundsätzlich verboten und nur in Ausnahmefällen zulässig ist. Ich würde es begrüßen, wenn es unser gemeinsames Ziel wäre, die Haltungsbedingungen zu verbessern und die genannten Gesundheits- oder Verhaltensstörungen dauerhaft zu vermeiden. Wir werden deshalb die von Fachkreisen und der Branche eingegangenen Stellungnahmen genau prüfen und angemessen in den Verordnungsentwurf zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung einfließen lassen.

Klar ist auch, dass es natürlich angemessene Übergangsfristen geben wird – da wird also niemand überrumpelt. Und gehen Sie davon aus, dass ich mich auf EU- Ebene weiter für einheitliche Regeln einsetzen werde. An meiner Seite weiß ich da übrigens weitere Mitgliedstaaten.

Frage: "Die Wirtschaft muss es selbst in die Hand nehmen und gestalten. Der Markt allein kann nicht leisten, was die Politik an Transformationsbedarf vorgibt", hören wir aus der Richtung des Vereins Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e.V. (ZKHL), den wir als Initiative des Lebensmitteleinzelhandels sehen. Wie beurteilen Sie solche Aussagen?

Cem Özdemir: Ich sehe da erst einmal keinen Widerspruch, denn natürlich muss auch die Wirtschaft den Wandel aktiv mitgestalten. Auch aus diesem Anspruch heraus hat sich ja die Initiative Tierwohl gegründet, gehen Unternehmen voran und reagieren auf sich ändernde Essgewohnheiten wie den stetig sinkenden Fleischverzehr. Allerdings teile ich die Grundannahme dahinter nicht und möchte Ihnen deshalb auch ein Zitat mitgeben. Bob Dylan hat mal gesungen: "the times they are a-changin" – die Zeiten ändern sich. Übertragen heißt das, dass sich Transformationsbedarfe nicht einfach jemand ausdenkt, sondern dahinter reale gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche oder physikalische Entwicklungen stehen, die von der Politik, wenn sie klug und vorausschauend ist, früh aufgegriffen werden.

Ich glaube, wir haben letztlich alle das gleiche Interesse, nämlich, dass wir unseren Wohlstand bewahren. Das werden wir aber nicht schaffen, wenn wir nicht auch zur Veränderung bereit sind oder die vielfältigen Herausforderungen außen vor lassen. Globalisierung, Digitalisierung, Kriege und Konflikte, Armut, demografischer Wandel, Artensterben, Klimakrise – das alles und noch viel mehr machen Transformation notwendig. Meine Verantwortung sehe ich darin, dafür die richtigen Rahmenbedingungen und einen guten Interessenausgleich zu schaffen.

Quelle: Geflügelnews vom 20. Mai 2023

Fragen von Cordula Moebius